1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

“迷失”的高學歷農村研究生:想做主人

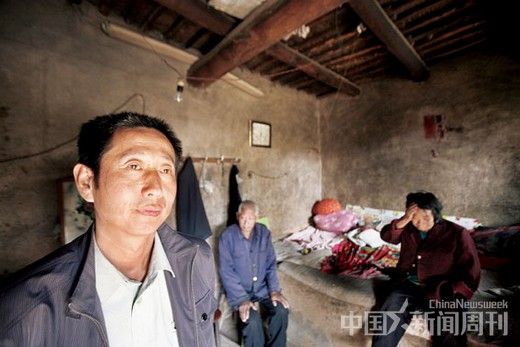

10 月13 日,河北省保定市阜平縣城南莊,苗衛芳(左一)與父母在柳樹溝村的老家。將近五個月之前,苗風山(苗衛芳的父親)曾在此服毒自殺。攝影/ 陳建宇原題:“迷失”的高學歷農村生

農村長大的苗衛芳把讀書作為改變命運的唯一途徑,但研究生畢業后,他不得不回家種田,老父因此而絕望服毒。在這個教育制度和個人性格誘發的悲劇背后,有對“知識”能否改變“命運”的質疑,有對底層學子“上升通道”是否暢通的擔憂,亦有對“成功”與“成材”標準觀念的警醒

(聲明:刊用《中國新聞周刊》稿件務經書面授權。)

苗衛芳在河北大學校園里顯得有些突出。

頭發發白、臉上已爬了些皺紋的他和一群90后的學生一樣,圍在人工湖邊讀書;但一身灰藍色的外套又臟又舊,手邊裝書的是一個買菜用的布袋,這讓他看起來也不像是大學老師。

事實上,苗衛芳是去年在這里畢業的近代史專業的研究生,今年41歲。10月12日,他因為一段視頻短片,成了全國媒體的新聞點——研究生畢業回家種地,老父因此絕望服毒。

十幾天來,苗衛芳每天要接受全國兩到三家媒體的采訪,幾乎每位記者,都會問他這樣的問題,“你覺得知識可以改變命運嗎?”

“從我這個悲劇來看,不能。”但在苗衛芳看來,自己的人生又很難會有另外一種選擇。

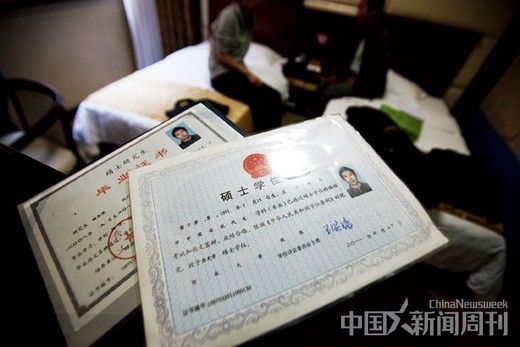

苗衛芳研究生階段的學歷學位證書。攝影/陳建宇“要成為一個文化人,父輩不是,自己要是”

秋初的華北平原顯得一片荒涼,莊稼地早已收割完畢,只有馬上要落地的紅葉給整個村莊帶來了零星的生機。

這里是苗衛芳的老家,河北省保定市阜平縣城南莊柳樹溝村。從市里到縣城要300多里,之后要走一條不斷盤旋的山路,直到太行山深處,才能找到這個不足百人的村莊。

41年前,苗衛芳在這里出生。在這個革命老區,就算再窮困潦倒,家家戶戶也都掛著大幅嶄新的毛主席像。

當年,只有小學文化的苗風山和妻子靠種地糊口,供兒女三個上學,但只有小兒子苗衛芳念書好,小學畢業那年,在整個城南莊都名列前茅,考上了鄉里的重點初中。

好消息傳得快,整個村的人都稱贊,“老苗家出了個天才啊!”“這孩子太棒了”?這把苗風山高興壞了,那時,苗風山就把期望都落在兒子身上,“能學出來、考出來,出人頭地”。

從此,苗衛芳成了全家的重心。每年老兩口靠種地、賣糧食有三四百塊錢的收入,其中二百多塊用于小兒子的學費和零花錢。每個月母親都利用趕市集的空當去鄉里看兒子,每次兒子回家,父母都把家里最好吃的給他帶上,再額外塞幾毛零用錢。小學以來,每年苗衛芳得的獎狀,都被貼在家里最顯眼的位置。

但上了初二,數學開始難了,苗衛芳覺得特別吃力,幾次考試都不及格,每個月他拿著成績單到家,都挨一頓打。壞消息比好消息傳得更快,村里人議論著,“這孩子不行了,不行了?”每次吃飯,母親也是叨叨個不停,“要用功啊!”

不管苗衛芳怎么努力,理科成績就是上不去,“我考不上大學了”,他小心翼翼地把這想法告訴了父親,沒想到苗風山什么也沒說,默認了現實,“他那時候已經對我不抱期望了”。

輟學以后,苗衛芳和村里大多數同齡孩子一樣,到縣城打工,成了“農民工”一族,搬磚、拉水泥?可跟其他人不一樣的是,他手里面總拿著本書來看,“沒書看難受,睡不著覺”,不多久,苗衛芳覺得,或許有朝一日自己還能上大學。

于是,他撿起高中的數學課本,沒日沒夜地看,早上四點起床看書,六點上工地,晚上八點下班之后,他回到工棚又躺在床上接著學。但直到27歲之前,他也不知道,自己是不是還有機會完成大學夢。

1997年,為了能賺更多的工錢,苗衛芳跟著鄉親到內蒙古呼和浩特,在那里,他第一次聽說成人高考。苗衛芳覺得機會來了,他放下所有活兒,“脫產”復習了三個月,轉年,順利地考上了內蒙古呼和浩特市管理干部學院。

整整兩年,3000元的學費,苗衛芳只湊夠了400塊錢,為此,他到現在都沒拿到畢業證。但苗衛芳還是心滿意足,“這下,我就能找個跟知識有關系的工作了。”畢業后,他回河北老家,在縣里的中學做代課老師。

代課老師每個月工資只有240元,還不如當農民工賺得多,但他干得起勁兒,“要成為一個文化人,父輩不是,自己要是。”苗衛芳覺得,這是改變自己命運的起點。

“私立學校老師和農民工沒有本質區別”

當代課老師,從生活上來看,苗衛芳的生活只是從集體工棚搬到了集體宿舍,但他的心態卻有很大變化,“你知道的,教師這個職業可是神圣而高尚的”,在他的觀念里,從以前到現在,教師都是受人尊敬的職業。

可很快,現實打消了苗衛芳的憧憬。

做了一年代課老師之后, 為了多賺些錢,苗衛芳開始去私立學校任教,一干就是六七年。私立學校老師每個月400元錢的工資,比公立學校多100元,兩三個月之后,又翻了一番,但漸漸地,他發現了私立學校老師和公立學校老師有著極大的區別:在私立學校,學生是上帝,老師沒地位。

私立校不允許老師跟學生發生沖突,如果產生矛盾,老師要主動道歉,有的老師還因此被開除。苗衛芳雖然沒出過大亂子,但小矛盾不斷,自己沒少忍氣吞聲。

“老師怎么能受這種待遇?”苗衛芳接受不了,很快,他發現差距不僅如此。

有些私立學校寒暑假不發工資,“這是違法的”,苗衛芳念叨起曾經背過的法律條文,“老師應該帶薪休假,不分私立、公立”,“《中華人民共和國教師法》第六章待遇第二十五條規定,教師平均工資水平應該不低于或者高于公務員工資水平”,憑借這一條,苗衛芳覺得,按照國家規定,老師是社會地位最高的職業,“比公務員還高”。

現實并不如他所愿。

六七年來,苗衛芳幾乎是一年換一個地方,有時是被學校開除,有時是自己請辭。比如,苗衛芳在保定的一家私立學校任教時,一次全體大會上,包括后勤人員的二三百名老師正在聽領導講話。這時,一個五十多歲的女老師在會上接了個學生家長電話,被打斷的領導對女老師破口大罵。苗衛芳難以接受,“一個規范的企業領導不應該這么不尊重人”;私立學校灌輸“學生是上帝”的思想,苗衛芳也覺得為難,“既不能得罪領導,也不敢得罪學生”;苗衛芳也不習慣學校的一些人事氛圍。有的同事會跟校長打小報告,在背后說別人壞話,如管理學生不好、教學時讀別的書、課講得不好,甚至自己打飯的行為都能成為別人議論的話柄。

時間一長,苗衛芳覺得,私立校老師在本質上跟農民工沒有任何差別——流動性大、不穩定,“這不是我自己的問題,是體制的問題”。

他把社會上的所有工作分成兩類——打工的和能做主人的,區別在于,后者不會“隨便就被開除”。比如,私立學校老師是打工的,公立學校老師是主人;編外記者是打工的,在編記者是主人;公司高管是打工的,有紅利和股份的職員是主人;農民工和富士康的工人是打工的,公務員是主人……

這樣看來,苗衛芳覺得自己從農民工到私立學校老師,并不算改變命運,他希望能當一名“能做主人”的老師。

2008年,苗衛芳37歲了,已經通過了自考專科、本科的考試,他決定考研,期待在考取研究生之后,能找到自己理想的工作,“學歷高就能找到更合適的工作,這是合理的,不是嗎?”苗衛芳說。

“想引起社會對我們草根研究生群體的關注”

苗衛芳報考了河北大學的全日制研究生。他一舉成功,被錄取進中國近現代史專業。

初試成績出來時,他回老家準備復試,并把好消息告訴了父親。可沒想到,苗風山只是輕描淡寫地說了一句,“考上,就去讀吧”。苗衛芳有些意外,父親還不如自己小時候考上初中時興奮。

村里人的反應,也出乎他意料,“都這個歲數了,考上研究生有什么用?”老人們并不看好這能給苗家帶來多大改變。

只有苗衛芳自己覺得光耀門楣了。

這么多年來,村里也有人通過其他途徑改變了命運。有的年輕時當兵,后來當了官;有的去大城市打工,后來賺了大錢。苗衛芳的兩個叔叔,一個是縣里面的交通局局長,一個是村里面做蜜棗生意的“百萬富翁”,姑姑則是縣一中的老師。

整個村子十幾戶人家都是磚瓦房,只有苗衛芳一家到現在還是土房子,靠近山的上端,與整個村子格格不入。

這些在苗衛芳看來,都叫做“競爭壓力”。他也曾經試過做生意,賣豆腐、做面條?可屢屢失敗。成為研究生,畢業后找個好工作,成了他“超越別人”的希冀。

剛一入學,苗衛芳就打聽往屆畢業生的就業狀況,結果讓他十分掃興,沒幾個符合他的要求,“或許到我那一屆就會有好轉”,他始終抱著期望。

從研究生二年級開始,苗衛芳就開始找工作。

按照他的職業分類理論,最理想的出路是當公務員或進事業單位。但是,公務員招考一般要求年齡在35周歲以下,他沒有入選資格,不僅如此,就連一般招聘單位的年齡上限,苗衛芳也超了不少。

去年4月,研究生還沒畢業,苗衛芳就回了老家,專心完成自己的長篇小說《二月蘭》,這是以自己為原型,描寫代課老師故事的小說,沒有出版社出版,他就自費印了1000本到處自薦。

父親看不懂這些,他把兒子的書舉起來端詳一陣,又放下,覺得拿到了畢業證,再加上有了作品,兒子一定能找到工作。

苗衛芳終于畢業了。公立學校的工作還是沒找到,他希望能有文聯、作協這樣的單位接收他,適合自己寫作,這個想法當然也不現實。

又在私立學校勉強干了幾個月后,苗衛芳決定辭職,回家種地。在他看來,這雖然憋屈,但順理成章,“父母身體不好,干不了活了,只能我來”。

這成了壓倒父親希望的最后一根稻草,老兩口因為治病和兒子上學,幾乎花光了家里的積蓄。但到頭來,無論苗衛芳的命運,還是全家人的命運,都沒有任何改變,父親絕望了。

5月25日,苗風山吞下了100片安眠藥。

苗衛芳剛剛回家種田時,有一位拍客朋友曾給他拍過一個視頻,并放到了網絡上,但反響平平。這次父親出了事兒,被搶救過來之后,這位朋友聞訊又來了。很快,這個標題為《研究生畢業回家種地,老父親氣絕服毒》的短片,招致了眾多關注。

有人質疑他借此“炒作”。苗衛芳糾正說,“傳播視頻只是想引起社會對我們草根研究生群體的關注,這不是炒作,詞性不一樣”。

“游走于城市與農村之間,我像個異類”

事件爆發后,家里人都埋怨苗衛芳。嫂子覺得他“自己不爭氣,做事不腳踏實地,還家丑外揚”,害得自己在這么個山溝溝里抬不起頭來做人。父母也不堪媒體頻擾,躲到了出嫁的女兒家。

前幾個月,苗衛芳回老家拾掇這一季的玉米,父母甚至哄他回城里,“快走吧,找工作去吧”。

事實上,苗衛芳自己也覺得在老家呆不下去,全家人除了自己連小學文憑都沒有,跟他們聊心事,也沒人能理解,自從一位在老家的初中同學出車禍去世后,他在老家連個可以聊天的對象都沒有。

就連吃飯,他和家人也吃不到一塊。見識多的苗衛芳喜歡粗糧,每餐單獨用紅薯葉和玉米面做成“疙瘩”吃,但老父母看不慣,他們吃了一輩子粗糧,好不容易有能力吃上細糧白面,怎么能倒退呢?

他跟村里人說,種地不要用化肥、除草劑,這樣的食品才“綠色健康”,周圍人都把這當成笑話。

苗衛芳覺得自己已經不屬于農村,可讀了研究生拿到了城市戶口的他,在城里也找不到位置。他沒有正式工作,只有一個石家莊作家協會會員的身份,他和那些志同道合的文友交流,談文學、談創作、談政治體制改革、談民主與法治,樂此不疲……但他的生活沒有任何改變;離開那個圈子,他仍然要回到城市郊區幾平方米的出租屋里,和農民工住在一起。

唯一能夠區別苗衛芳與普通農民工的,是他起早貪黑地讀書復習,就像20年前一樣。他的目標是考取縣城公立學校教師崗位——他已經認定了,這是自己命運獲得改變的標志,是一份“做主人”的工作。

苗衛芳在他的研究生畢業論文《大清河水系與津保內河航運研究》中,寫了這么一段自我介紹,“世事尚不洞明,人情亦未練達;平生惟知耕田以奉親,讀書以自娛,淡泊以明志,寧靜以致遠。雖潦倒落魄,坎坷蹭蹬,仍矢志不移,弦歌不輟。”

這天,苗衛芳從河北大學校園里騎車回租屋,在城郊路過一家火燒攤,他停下買了火燒充饑,吃到一半,抬頭問同行的《中國新聞周刊》記者,“你說我屬于哪兒?游走于城市和農村之間,像個異類。”

來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。

來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。

聯系方式:chinakaoyankefu@163.com

- 2026考研英語全程班 寒假班

- 權威高配師資親授技巧,教研千錘百煉科學提分。直錄播課相結合精講互動二合一,專業團隊精細化作文批改。講練結合,隨學隨練穩步提升。支持試聽~

- 主講團隊:王江濤、譚劍波、董仲蠡、許聰杰、陳志超、潘赟、鄭艷彤、易熙人

掃碼關注

了解考研最新消息